| 臧克家:感情就像燃烧的火,能照亮记忆 | 您所在的位置:网站首页 › 您是 永远前进永远年轻作者臧克家近当代 › 臧克家:感情就像燃烧的火,能照亮记忆 |

臧克家:感情就像燃烧的火,能照亮记忆

|

我对克家同志崇慕已久。我小的时候就曾被他的诗所吸引。我在学校读书时,曾做过一个甜甜的梦,梦见克家同志,他还指点了我的习作诗页,叮嘱了我许多……第二天我用一首长诗,细致地记录了这个梦的全过程,并写进了我的日记。我第一次同他见面,是1976年12月,《诗刊》社为纪念毛主席给《诗刊》的信发表二十周年的一个小型座谈会上。克家同志以深挚的感情,仰着脸,声音哽咽着,缅怀了毛主席给他写信、约他谈诗,那些令人难忘的往事。 第一次到克家同志家里做客,是李松涛带我去的,在我和松涛出席中国作协委托《诗刊》社在北京召开的全国诗歌创作座谈会期间。那是1979年1月一个寒冷的上午。我在他家客厅里却感到了极大的温暖。茶几上他亲手沏的香茶冒着热气,我环顾四壁,全是名家的字画:郭沫若、茅盾、闻一多、老舍、叶圣陶、郑振铎、冰心、何其芳、冯至、唐弢、曹靖华、沈从文、于立群……克家同志说,还有没挂出来的二三十轴呢!他每天就生活在这些在世的和不在世的师长文友的深厚友情与默默怀念的氛围里。以后,每次到北京,我都要去看望克家同志。有时我怕打扰他,只站着看他一眼,并不落座就告辞而去,即使这样,心里也感到宽慰和满足。我曾为我的诗集《雕像》,致函请他题写书名,他欣然应允,写罢寄来,还是在病体初愈的境况下。他在回信中甚至带有歉意地问:是否写晚了误了事?后来出版社编辑竟把这幅题字弄丢了,这使我焦躁悔愧。我带着不安的心情向克家同志说明了情况,他竟毫无责备之意,痛快地拿出纸笔,给我重新写了一帧。 1982年4月,全国军事题材文学创作座谈会期间,晓凡同志约我一起去拜望了克家同志。那一天,克家同志兴致很好,大约同我们谈了一个多小时。我们看到他一边说话,一边用左手从上往下抹着前胸,几次起身要走都被他挽留。他说:“每一天都有许多拨来访者。与你们这是长谈了;因为身体状况,再来的人只能说短话;第三拨人来了,我就说不出来话来,卧在床上打手势了。”我们为克家同志的深情和热诚所感动。告别时,他送出了屋门,又送出了院门,挥手再三。我们站住脚,回过头来,望着他扶门而入,才肯离去。

1946年11月臧克家与夫人郑曼摄于上海 ★ 他写下大量的诗篇,为革命文学、尤其是新诗的发展,做了许多卓有成效的工作。 如今,克家同志已是将近八十岁的老人了,他走过了漫长的生活道路和创作道路,他的脚印,已经深深地留在了中国新诗发展的史页上。他的《诗与生活》(四川与香港同时出版),是一本内容翔实、独具特色的生活和文学的回忆录。克家同志亲身经历了新旧军阀野蛮黑暗的重压与频繁残酷的内战;轰轰烈烈的武汉大革命及其失败;蒋介石长期的反动统治;汹涌奔腾的抗日热潮;中国共产党领导下的人民民主革命;第一面五星红旗升起之后,迅速开展的社会主义革命和建设;十年内乱;党的十一届三中全会以来国泰民安、欣欣向荣的局面……克家同志以其所持的一孔,窥见了中国近代和现代的沧桑之变,他为我们写下了大量的诗篇,为革命文学、尤其是新诗的发展,做了许多卓有成效的工作。 克家同志曾担任《诗刊》第一任主编,他同毛泽东、周恩来、朱德、陈毅等党和国家领导人,以及郭沫若、茅盾等许多文坛巨星有过交往。毛主席关心《诗刊》和诗歌问题,给克家等同志多次写信;曾邀他到中南海做客达两小时之久。 “你听见过,站在天安门上,/他那震动世界的呼声,/闲谈的时光,他的音流像春水溶溶,/解除了我们的拘谨。”(《在毛主席那里做客》)

谈话中间,克家向毛主席报告:《诗刊》只印一万份,太少哇!毛主席反问:你看印多少?克家同志说:五万份。毛主席说:好,我答应你们印五万份。在三年困难时期,纸张缺乏,《诗刊》出不了道林纸本,陈毅同志批了条子,要外交部调拨一部分道林纸支援《诗刊》。1962 年,克家同志对陈老总的名作《赣南游击词》和《梅岭三章》写了读后感发在《文艺报》上,陈总看到之后,立即热情致函克家同志,表示谢意,并说:“甚惬我意。”

1949年7月第一次文代会期间臧克家(右一)与卞之琳(右三)、王辛笛(右四)、徐迟(右五)沙鸥(右六)等在怀仁堂前合影 克家同志在1942年重庆的一次座谈会上得识周恩来同志。当时周总理对他说:“臧克家同志,你是山东诸城县人吧?”劈头一问,使他大为吃惊和感动。他回答:“是。”周总理说;“你的一位同乡在延安搞交际处的工作,他谈起过你。”原来克家同志一位叫李宇超的高小同学,对总理提起过他,总理竟如此关怀,使他顿觉心中涌进一股暖流。1956年夏天在紫光阁一次宴会上,周总理问到克家同志的工作,带点疑惑的口吻说:“臧克家同志,你是作家,为什么不在作家协会工作,而在人民出版社工作呢?”这个提问使克家同志很惊异,他随口回答道:“我在人民出版社工作很好。在哪里工作都是一样。”过了不久,周扬同志就找克家同志谈话,把他调到了作协书记处工作。克家同志是党外人士,他对党对社会主义有着深厚的感情。由于他同毛主席的人与诗的交往,他对主席是真诚崇戴的。他在几次会议上的发言,尤其是在1976年12月的那个座谈会上的发言——当时毛主席刚刚离世三个月,我亲见他他痛忆往事,泪咽于喉,竟常常中断话语。社会上曾经有人说他“保守”,他大为激动地对我说:“我并不保守,‘两个凡是’我是极端反对的。比如毛主席,有人对他大抱不满,加以讽讥,我觉得这不对。我对他极为尊重,也有个人感情。毛主席也有缺点,中央对他的评价是公允的,令人信服的。”1982年,党召开十二次全国代表大会,报社编辑向克家同志约稿。当时有人不愿写这类稿子。克家同志认为只要有所感就应该写。他以《参天大树》为题,用简朴的诗句,写出了自己对党的深情,对党的信念: 党开“一大”, 我是一个高小学生。 党开“十二大”, 我成了七十岁的老翁。 老翁不老, 党是参天大树—— 郁郁青青

臧克家 ★ 在他诗笔底下,我们看到了旧中国苦难深重的农民生活的一幕幕惨象;听到了反抗压迫剥削、争求自由和解放的呼号。 克家同志的身体一直欠佳,他曾经多次与病魔搏战而后“凯旋”。他长年精力旺盛地工作,使人容易忘记他的病状。他夫人郑曼大姐曾告诉我,克家同志从1948年开始就得了肺结核病,左肺有三个洞;他心律严重不齐;还患高度神经官能症,经常头晕。有一次,在他脉搏间歇刚刚恢复正常的时候,我去探望他。克家同志笑吟吟地说“没事了”,遂把那只著写过无数耀眼诗文的手臂伸过来,让我摸脉。我用手轻轻摸着他那有一点苍老的温热的手腕,我感到了他那苍劲有力的脉动,那是一颗从 1905 年就开始了工作的心脏啊!那是一颗跳动了几十个年头依然赤诚和年轻的诗心哪!那是燃烧着理想、信念、智慧和深情的火之源哪!克家同志曾在他的诗选序中自问自答: “作为一个诗歌创作者,呕心沥血,长年苦吟,诗集出版了一大堆,试问,从中能窥见一点大时代雄伟壮烈的影子吗?从中能听到一点呼号振奋的声音吗?” “我只能如此回答:有一点点的影子,但那影子不够明朗,如果说有一点点声音,但那声音未免微弱。”

这回答有克家同志一贯的严谨与自谦。其实,我们正是从克家同志的诗笔底下,看到了旧中国苦难深重的农民生活的一幕幕惨象;听到了反抗压迫剥削,争求自由和解放的呼号。 在克家同志漫长的创作生涯中,我认为,1932年和1942年,是两个重要的年份。 印在诗选卷首的《难民》,1932年2月写于家乡:“陌生的道路,无归宿的薄暮,/把这群人度到这座古镇上。/沉重的身影,扎根在大街两旁,/一簇一簇,像秋郊的禾堆一样,/静静的,孤独的,支撑着一个大的凄凉。”他实写了难民的酸辛:“强大的疲倦,连人和想象一起推入了朦胧,/但是,更猛烈的饥饿立刻又把他们牵回了异乡。”这一年,他以深切的同情,写了深夜雨中的《洋车夫》;写了“老得没用了”、被赶出家门的长工《老哥哥》;写了“饥困的吼叫,冷落的叹息”飘满海夜的《渔翁》;他还写了“天大的情面借来的本钱,末了赚回来不够一半”的《贩鱼郎》;写了“脸是喑夜的天空”的挖煤工人—— 《炭鬼》;写了承受着一家苦难的年轻寡妇《当炉女》;特别是那首“总得叫大车装个够,它横竖不说一句话”的《老马》,简直是旧中国背负沉重压迫的农民的画像。这一年,克家同志思想激进,倾向革命,呼唤变革。他这样写“九一八”事变: 应当感谢我们的仇敌。 他可怜你的灵魂快锈成了泥, 用炮火叫醒你, 冲锋号鼓舞你…… ——(《忧患》)

他还这样大胆地期待和预言: 不管现在是怎么样,等着看, 不久有那么一天, 宇宙扪一下脸,来一个奇怪的变! ——(《不久有那么一天》)

从1932到1942年,十年!诗人的眼睛更加明亮,诗人的笔锋更加锐利,政治上、艺术上都更加成熟了。他赞美真理的歌声:“蜇虫听到你的歌声,/揭开土被/到太阳底下去爬行;/人类听到你的歌声/活力冲涌得仿佛新生……”他揭示人间不平,召唤人们觉醒:“上帝/给了享受的人/—张口;/给了奴才/一个软的膝头;/给了拿破仑/一柄剑;/同时,/也给了奴隶们/一双反抗的手。”从《春鸟》到《反抗的手》,1942年,诗人与迅疾前进的时代呼应着,“带着梦里的心跳”,唱出了“一串生命的歌”。那美妙的音流,从绿树的云间,从蓝天的海上,汇成了活泼自由的一潭…… 在全国人民为推翻蒋家王朝进行殊死斗争的如火如荼的年月,诗人的诗篇,几乎直接成为人民手里的武器,成为发动群众起来搏战的号角。他告诉人们:物价正和钞票印刷机跑百米赛(《飞》),告诉人们:“政治犯在狱里”,“难民在街头上”,“自由哇,是指着肚皮给孩子起的一个小名”(《胜利风》);告诉人们:这年头,工厂的烟囱,百姓的灶门……“什么都冰冷,发热的只有枪筒子”(《发热的只有枪筒子》);告诉人们:八百个孩子, “这些‘人’的嫩芽”,被一夜风雪冻死了!(《生命的零度》)。他揭露、嘲笑和鞭挞国民党的“接收大员”和“警员”,他发出这样在历史的长廊里隆隆作响的警告: 人民是什么? 人民是面旗帜吗? 用到,把它高高举起, 用不到了,把它卷起来。 人民是什么? 人民是一顶破毡帽吗? 需要了,把它顶在头顶上, 不需要的时候,把它踩在脚底下。 人民是什么? 人民是木偶吗? 你挑着它,牵着它, 叫它动它才动,叫它说话它才说话。 人民是什么? 人民是一个抽象名词吗? 拿它做装潢“宣言”、“文告”的字眼, 拿它做攻击敌人的矛和维护自己的盾牌。 人民是什么?人民是什么? 这用不到我来告诉, 他们在用行动 做着回答! ——(《人民是什么?》)

这是诗人1946年在重庆写的一首政治鼓动诗。深刻的思想,鲜明的形象,朴实的句子,像铁锤打在烧红了的铸件上,当当有声,火花四射。三十年后的1976年,天安门广场上,曾有人朗读了这首诗,同时还传抄了他的另一首诗《有的人》: 有的人活着, 他已经死了; 有的人死了, 他还活着……

有时我想,克家同志这些诗篇的辛辣犀利和富有鼓动力量的幽默,似乎与他那温和、善良、质朴的性情不大相符。后来我想到:他是闻一多先生的学生啊,谁猜得出“火山的缄默”呢?他这种热爱祖国、热爱民族的感情是高于一切的,可以改变他个人的性格,也不会受年龄的制约。一次,我正在他家做客,邻居送来了《北京晚报》,克家同志翻看到“中国女排以3∶0胜匈牙利队”的消息,高兴得像个孩子。他兴致勃勃地说,如果中国女排再以几比几胜哪个队,就可以如何如何了。郑曼大姐告诉我,前一天克家同志两次看电视转播排球赛,到晚上十点半,一篇六千字的文章没有校对,太疲劳、太兴奋,差一点又犯了病!从克家同志身上,我感受到一个老诗人不冷却的政治热情和那颗红亮的诗心。

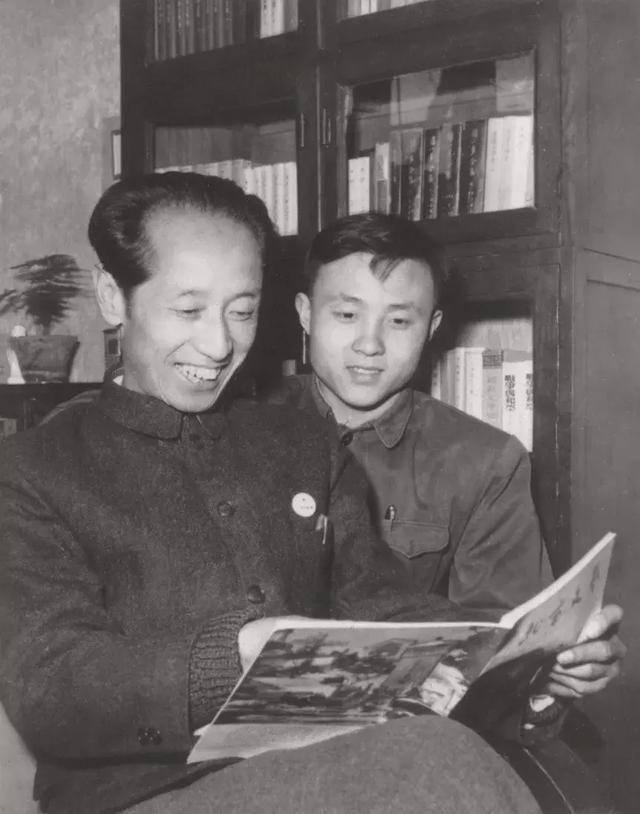

1956年4月臧克家与青年诗人温承训(右)合影 ★ 人生是需要友爱的,他尤看重诗朋文友的情意。 克家同志应老舍夫人胡絜青之约,为《老舍新诗选》写一篇序,竟写了四个月!克家同志望着卧室壁上已故老舍先生手书的 “健康是福”四个大字,常常沉浸在如烟的往事漫忆之中,不能自拔。1933年7月,克家同志的第一本诗集《烙印》,自费出版了。当时克家同志还是一个无名小卒。这本《烙印》得力于闻一多先生作序,王统照先生做发行人。这两位先生每人还资助克家同志二十元钱做印刷费用。书出来以后,在当时很有影响的《文学》杂志上,同一期登了两篇评介文章,一篇为茅盾先生所写;另一篇为老舍先生所写。老舍在文章中说《烙印》里的诗:“设若我能管住生命,我不愿它又臭又长,如潘金莲女士之裹脚条;我愿又臭又硬。克家是否臭?不晓得。他确是硬,硬得厉害。” 由于这样两个人物的评介,书店才肯接受推销这本书,从此臧克家带着历史和时代的烙印登上了文坛。 在茫茫的人海里, 心在寻找着心。 你会觉得心的太阳 到处向你照耀, 当你以自己的心, 去温暖别人。 ——(《星点》)

人生是需要友爱的。克家尤看重诗朋文友的情意。1982年七八月间,克家以七十七岁的高龄,应邀做了一次山东之行。山东是他的故乡。青岛、烟台……亲戚、同学、新朋老友……久别重逢或刚刚结识,每日应接不暇。欢谈畅叙,题诗留字,命题作文,赴约演讲……竟把他累倒了。有时候,友情的力量也是可怕的呀!百忙之中,他怀着深切的思念之情,瞻看了闻一多、老舍、王统照、吴伯箫几位同志的故居。他在回顾这一次友情之旅时,说到当地文联、作协的接待。他对我说:“太隆重了!房钱都不收!”

1985年作者与臧克家 克家历来是谦虚谨慎的。 1956年,他编选了一部《中国新诗选》,没有收入自己的作品。书出版后,何其芳同志写信批评了他,信上说:“我觉得你选中国新诗,不选你自己的,这是不对的。不应以选家身份过分强调自己,同样也不应因为自己选诗,把自己去掉了。这样不科学,不公允。鲁迅选小说,不也选了自己的作品?……”与此同时,又有五位读者来信责备这种做法,说:“您是教人谦逊还是教人虚伪?”这样,在这本书再版时,他才加入自己的四首诗——并不在选本中选诗最多的作者之列。 那一年新春,克家同志在家院的大门上,贴了自己手书的寓意深远的一副对联: 凌霄羽毛原无力 坠地金石自有声

两旁还加了另外两副对联:“必达宏标远,兼关不计程”和 “双肩千石重,白发万根轻”。横批是:“春回大地。” 一次与克家同志闲谈,谈到了大门上的对联。克家说:“我还加了两句,凑成了四句,加的那两句是:‘万类人间重与轻,难凭高下作权衡。’”从这副对联和诗句,可以看出克家同志的心胸和志愿。

2001年作者与臧克家、郑曼 几十年来,克家同志扶助了不少晚辈:刘镇、晓凡、李学鳌、戚积广、刘章、李松涛,还有盲诗人周嘉堤……凡知他者,无不敬仰他的为人。他的心肠,总是那样热!近年来,他身体不佳,文债如山,终日劳作,不得休息,一般的读者和习作者来信都无力回复了,可辽宁鞍山有一个青年来信,说他苦闷之极,如接不到回信就要寻短见!克家同志惊异难言,赶紧写了一信发走了,在他的想象里,这封信会像一只救生圈那样,飘到那个即将沉沦的青年的身边。他强调:“艺术离不开技巧,但技巧不能成为艺术。” “人生永远追逐着幻光,但谁把幻光看作幻光,谁便沉入了无底的苦海。”这是臧克家 1930 年考青岛大学英文系时写的试卷《杂感》中的一则。当年,中文系主任闻一多先生就是凭着这个试卷同意他转到中文系来的。克家同志青少年时代接触古典诗歌,对民歌也喜爱,上了大学进入中文系后,跟闻一多先生学诗,艺术表现方法上刻苦追求精炼、含蕴、朴实。一多先生常向克家提起“诗无达诂”这句话。“一篇诗,不拘死在一个意义上,叫每个读者凭着自己的才智去领悟出一个境界来。被领悟的可能性越大,这诗的价值也就越高。”相反,“学无根底而放言高论,往往流于妄诞”。克家同志强调“艺术不等于技巧”,他曾手捧《诗与生活》,给我和晓凡同志读他阐述这个见解的段落:“艺术离不开技巧,但技巧不能成为艺术。”他说:艺术表现力很复杂,要有文化传统,阅历,创作实践的经验……但技巧还不是艺术。他还强调“情”,他说:“写诗不动感情,光记事不行。无论写什么文艺作品,特别是写诗,光有材料不行,你对生活的感觉如何?爱什么?恨什么?”他还引述巴金的话:“我生活熟悉一点,回忆生活时有很深的感情。”他说:“回忆朋友,几十年不见,虽非云山相隔,世事两茫茫,情在其中。”他还说:“感情就像燃烧的火,能照亮记忆。” 有人对克家同志说:“你的短诗比长诗好,你觉得怎么样?” 克家同志答:“当然,长诗我把握不好。”山东人民出版社出版了他的《长诗选》,四部长诗中有一部是写李大钊的。克家同志说:“这一部我自己还比较喜欢。为写李大钊同志,我访问了七个同他熟悉的人,材料是翔实的。写长诗困难大一些,表现一个人、一个史实,不容易。首先要有感情;没有感情,不可能是诗。”他例举了闻捷的《复仇的火焰》,贺敬之的《雷锋之歌》,郭小川的《向困难进军》……然后说:“这些长诗中都有澎湃的情感。”他接着有一些气愤地说:“有人把郭小川、贺敬之的诗诬为‘假大空’的开端,这是不顾事实。我觉得郭、贺的诗,在当时的时代环境里,给人以力量,鼓舞人们去战胜困难,得到了人们的共鸣,表现得也不错,是好诗,这是不能否定的!” 克家同志20世纪30年代在青岛黑暗窒息的环境里,写下了大量悲愤的诗篇。1956年夏季,他重游青岛,写出了一组欢快动人的《海滨杂诗》。这组诗表现了诗人同大海一样自由舒畅的呼吸,充满了对自然、对生活的酷爱。人们哪,应该而且可以卸下各种各样的、或轻或重的精神负荷!那将会像克家同志笔下的《脱下了》那样快活: 脱下了,脱下了 身上和心上的负载。 大海呵——绿色的世界, 一个个轻快的身子, 投向你起伏的胸怀。

1984年春3月于黑龙江省佳木斯驻军 原载1985年春风文艺出版社出版的《当代诗人剪影》返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】